啓明こどもクリニックでは、

など、子どもに多くみられる代表的な慢性疾患について、専門外来を設けています。

それぞれの疾患に合わせて、

を行い、お子さまの「成長と日常生活」を大切にしながら、無理のない治療を一緒に考えていきます。

また、発熱や感染症には当てはまらないけれど、「気になる症状が続いている」、「どこに相談すればよいか分からない」、といった場合にも、まずはご相談ください。

小児科専門医は「子どもの総合医」です。気になることがありましたら、お気軽にご相談いただければと思います。

必要に応じて診療の中で評価を行い、当院で対応できる範囲と、より専門的な医療機関での対応が望ましい場合を一緒に判断いたします。

なお、けがや外傷などの外科的な処置が必要となる場合には、専門医療機関での対応をお願いしております。何卒ご了承ください。

お子さまのお肌はとても敏感で、環境の変化や刺激によってすぐに調子が崩れることがあります。

近年では、従来の保湿剤やステロイド外用薬に加えて、非ステロイド抗炎症外用薬も登場し、より細やかなお肌のコントロールが可能になってきました。

その一方で、適切な選択には正しい知識が求められます。

アトピー性皮膚炎は、かゆみを伴う慢性的な湿疹の病気です。

ポイント:かゆみがなければ、アトピー性皮膚炎の可能性は低いです。

乳児期には、乳児脂漏性湿疹がよく見られます。

アトピー性皮膚炎との違い:かゆみの有無、症状の出現部位(アトピー性皮膚炎では頭や額が多いです)や持続期間などで判断します。

→ これらより診断をします。接触性皮膚炎や汗疹との区別も必要となります。

アトピー性皮膚炎の治療では、お子さまの肌を健康に保ち、症状をコントロールすることが基本です。

薬物療法と生活環境の工夫を組み合わせて行います。

まずは「つるつる・すべすべのお肌」を目指し、その後、症状はお肌の状態に応じて薬を調整しながら健康なお肌を維持します。

当院では、お子さまとご家族が安心して生活できるよう、以下の取り組みを行っています。

治療介入が遅くなると、食物アレルギーの発症が増えることがわかってきています。

私たちは、日々進歩する医療に遅れないよう、学会での情報提供や最新ガイドラインに基づいた、最善の治療を提案しています。

症状がないか、あっても軽微で日常生活に支障がなく、薬物療法も最小限で済むことを目標に、成長と発達を妨げない診療を心がけています。

本来は無害な食べ物に体の免疫が過剰に反応し、じんま疹・かゆみ・咳・くしゃみ・腹痛・嘔吐などを引き起こす状態です。

皮膚に症状が出ることが最も多いですが、呼吸器や消化器、循環器など複数の臓器に同時に症状が出る場合もあります。

このような重い反応はアナフィラキシーと呼ばれ、血圧低下や意識障害を伴うと命に関わることがあります。

年齢によって、起こりやすい原因食物には特徴があります。

当院では、

を通じて、お子さまとご家族が安心して生活できるようにお手伝いします。

「どこまで食べられるか」「どう生活を工夫するか」を一緒に考え、成長と発達を妨げないようにサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

気管支喘息は呼吸の通り道(気道)が慢性的に炎症を起こし、わずかな刺激で狭くなってしまう体質の病気です。

その結果、ゼーゼー・ヒューヒューという呼吸音や咳を繰り返し、発作時には呼吸が苦しくなります。

乳児は気道がもともと細いため、風邪をひいた際にゼーゼーすることがあります。

また、以下の原因でも同様の症状が出ることがあります。

喘息との区別は簡単ではないため、呼吸の様子が気になる場合は早めの受診をおすすめします。

発作が起きて苦しいときには、症状を和らげる薬を使用します。

吸入の方法や器具は、お子さまの年齢や生活に合わせて提案します。

喘息は「発作を起こさないこと」がとても大切です。

症状がなくても毎日お薬を続ける「長期管理」が基本です。

定期的な受診では、生活の様子を確認する「JPACコントロールテスト」へのご協力をお願いすることがあります。

治療の主役は患者さまとご家族です。自己判断で中断せず、定期的に通院しながら「症状が出ない健康づくり」を目指しましょう。

当院では、学校生活を安心して送れるよう「生活管理指導表」の作成にも対応しています。

お子さまに合ったサポート内容を一緒に考えます。

当院では、以下の体制でお子さまとご家族をサポートします。

最新の情報を取り入れ、ガイドラインに基づいた最善の治療を提供します。

私たちは「発作を起こさない健康づくり」と「大人になっても喘息を持ち越さないこと」を目標に、成長と発達を妨げない診療を心がけています。

「子どものぜん息ハンドブック」

「JPACぜん息コントロールテストシート(6か月から4歳未満)」

「JPACぜん息コントロールテストシート (4歳から15歳未満)」

「吸入実践テキスト」

アレルギー性鼻炎は、アレルギーを起こす原因(アレルゲン)によって、大きく2つに分けられます。

小児のアレルギー性鼻炎は近年増加しており、

と、大きく増加しています。

北海道では、全国で最も多い「スギ花粉症」はほとんど見られません。

その一方で、シラカンバ花粉症が多いのが特徴です。

花粉症では、眼のかゆみ、充血、のどや肌のかゆみが出ることもあります。

シラカンバ花粉症の方が、リンゴ、桃、トマトなどの果物を食べると、口の中がかゆくなることがあります。

花粉症があり、このような症状が出る場合はご相談ください。

アレルゲンを少しずつ投与し、体をが慣らして、アレルギー反応を弱める治療です。

当院でも体制が整い次第、導入することとしています。

1日1回、お薬を舌の上に置いて、1分程度して飲み込みます。

アレルギー性鼻炎は、「症状をやわらげる」だけでなく、「根本から治す」ことをめざせる治療法(舌下免疫療法)があるのが特徴です。

啓明こどもクリニックでも、準備が整い次第、舌下免疫療法を取り入れていく予定です。

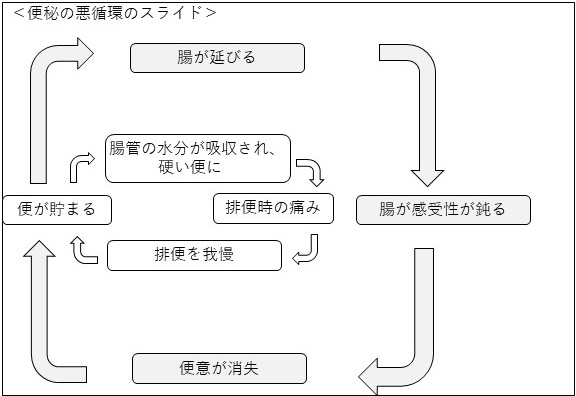

便秘とは、「便がたまった状態」、「便がでにくい状態」のことです。

その結果、

が起こります。

小児では、1~3割が便秘で困っているといわれています。

→ 引き金となるもの : 体質、排便時の痛み、環境の変化、情緒の乱れなど

特に、2~4歳(トイレトレーニング期)に多く、痛みを抱えずにスムーズに排便できる環境づくりが大切です。

※必ずしも「毎日出ない=便秘」ではなく、苦痛があるかどうかが大切です。

次のような症状があると、「便秘症」と診断されます。

👉 特に、「回数が少ない + 痛みを伴う硬い便」は要注意。

👉 4歳以上で2カ月以上続く場合は、慢性便秘症と判断します。

問診で生活習慣・症状の経過を丁寧に確認します。

必要に応じて

で便のたまり具合を確認します。

👉 外科的・内科的な病気が隠れていないかを除外することも大切です。

「便秘の悪循環」のどの部分を改善するかを見極めて使用します。

お子さま・ご家族が安心して過ごせるよう、便秘の改善と再発予防を一緒に取り組みます。

夜尿症は「なかなか起きられない」睡眠中の覚醒のしづらさが背景にあります。

そこに以下の要因が重なり合って起こります。

夜尿症の多くは発達に伴うものですが、ごく一部に泌尿器・内分泌の病気や神経系の異常が隠れている場合もあるため、除外が大切です。

パンツにセンサーを付け、濡れたら音や振動で目を覚ます治療

習慣づけに効果的な場合があります

おねしょは“自然な発達の一段階”であり、治療や工夫で改善していけます。お子さまとご家族が安心して過ごせるよう、私たちがサポートします。